突发北京积水潭医院烧伤专家「于东宁」去世年仅56岁!

8月17日,一则令人心痛的消息在医疗圈传开:北京积水潭医院烧伤整形科专家于东宁医生因突发疾病去世,年仅56岁。

当天下午,北京积水潭医院回龙观院区烧伤科工作人员向媒体证实了这一噩耗。在该院的挂号系统中,已无法搜索到于东宁医生的挂号信息,但科室介绍中仍保留着他的简介:烧伤科副主任医师,外科学(整形)博士,从事烧伤救治及瘢痕畸形防治工作20余年。

于东宁医生出生于1969年,1993年5月加入中国,担任多个专业委员会委员,是我国烧伤领域的重要专家。他的突然离世,让医疗界痛失英才。

8月13日下午,这位备受尊敬的烧伤专家突发疾病,经抢救无效不幸离世。消息在几天后逐渐传开,引发医疗圈广泛哀悼。

于东宁医生在烧伤领域有着举足轻重的地位。他1993年毕业于北京医科大学(现北京大学医学部),在烧伤整形领域深耕20余年,多次参加国内外重症烧伤患者的会诊、抢救工作,临床经验丰富,专业基础扎实、全面。

他最为公众所知的一次救援行动是在2018年河北省张家口市“11·28”化工厂爆燃事故中担任救治专家组组长。当时,在科室领导带领下,于东宁紧急赶赴张家口市,作为临时党委副书记及救治专家组组长,带领来自不同科室、不同单位的数十名医务人员,高效、有序地连续奋战20余天,多日无眠。

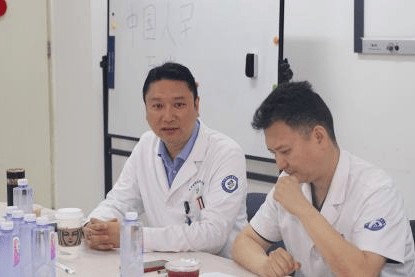

2018年于东宁紧急赶赴张家口市参与救治工作。图源:北京市医院管理中心

2019年上半年,张家口市再次发生爆炸事故,于东宁又一次紧急赶赴张家口市,带领先期到达的河北省烧伤、重症医学专家团队,连续奋战一周。

在社交平台上,许多于东宁的同事和同学发文悼念。一位自称曾在北京积水潭医院烧伤科工作过的博主回忆了和于东宁共事22年的经历,并称:“虽然他经常和于东宁吵架,但吵的从来都是学术问题和患者的救治问题,于哥最大的爱好,就是工作,就是治病救人。”

烧伤科知名医生“烧伤超人阿宝”在悼念文章中深情回忆道:“从我2003年到北京读研究生算起,我和他已经共事了22年。这22年里,我一直喊他‘于哥’,他一直喜欢叫我‘老弟’。”

阿宝特别提到于东宁喜欢“吵架”的特点:“曾经有一段时间,于哥是我在科里最害怕的,或者说在科里唯一害怕的上级医生。那段时间里,我对他几乎是望风而逃,根本不敢和他碰面。因为他总追着我,要和我‘吵架’。”

但阿宝强调,无论是和他“吵架”还是和别人“吵架”,于东宁吵的从来都是学术问题和患者的救治问题。“这二十多年来,于哥经常因为学术问题和患者救治问题和人争得急赤白脸。但在我的记忆中,他从来没有因为个人的事情和人争辩过。”

于东宁的“不麻烦别人”作风让同事印象深刻。阿宝回忆,大约两年前的一天,他在手术室更衣室发现于东宁穿着刷手衣,蜷缩在角落里,面色苍白,表情痛苦。检查后发现是肾结石发作。阿宝抱怨他为何不找人帮忙,于东宁却说:“大家都那么忙,不好意思麻烦大家。”

更令人敬佩的是,第二天于东宁就拖着病体上班了,理由是:“大家都忙,我不好意思歇着。”

“周四上午开始做手术,一直做到下午,然后马不停蹄去出下午的专家门诊;专家门诊加号加号再加号,一直到晚上六点左右才看完;专家门诊刚结束,接着出晚上的特需门诊;第二天也就是周五再做一天手术,周六去外地指导抢救”

这样的工作节奏,不是医院强行安排的,而是他主动给自己安排的。“他似乎完全没有自己的个人生活,完全没有自己的个人时间,全部精力和热情都用在了工作,用在救治患者上。”

于东宁救治危重烧伤患者的成功率非常高,其抢救风格在科里独树一帜,被戏称为:换命疗法。

阿宝解释道:“于哥抢救危重患者,主打一个重剑无锋,大巧不工,靠24小时人盯人的严防死守解决问题。接了危重患者,他常几天几夜不回家,在病人床边盯着,随时处理各种问题。即便病人病情平稳他回了家,也会每隔一两个小时打一次电话,随时了解病情变化,随时调整治疗方案。”

这种做法被称为“换命疗法”,因为这意味着医生精神体力的极度透支,极其耗费心神。阿宝曾劝于东宁:“于哥,你也是奔六的人了,天天这么熬你不要命了吗?你现在带的一线医生那么优秀那么能干,你该放手放手,自己该歇歇歇歇呗。”

于东宁却回答:“老弟你说的对,不过这么多年我已经习惯了,总是自己看看才觉得心里踏实。”

北京市医院管理中心曾在2019年表彰优秀员于东宁,称赞他“哪里有危险,哪里就有他的身影”。他曾多次支援外地参与重症烧伤患者的会诊救治工作。

在社交平台上,一位自称是于东宁在北京大学医学部的同学表示,“他是一个那样热情和敏锐的人,天生的好大夫。”

北京积水潭医院烧伤整形与创面修复科始建于1958年,是我国最早的烧伤专业之一,也是国家卫生健康委和北京市卫生健康委重点临床学科。于东宁作为该科室培养、成长起来的资深医生,参与了宁夏/成都公交车起火、广西柳州爆炸、辽宁阜新矿难、内蒙古森林大火、贵州六盘水事故等成批伤员的抢救会诊工作,在这些重大事故的救援现场,“均闪动着他忙碌的身影”。

于东宁医生56岁离世,恰处于医生健康最脆弱的年龄段。他生前的工作状态,正是无数中国医生的缩影:超负荷工作、忽视自身健康、把病人放在第一位。

阿宝曾用三国演义中的典故劝过于东宁:“诸葛亮给司马懿送女人衣服,司马懿不仅不生气,还问使者诸葛亮吃饭怎么样,每天工作忙不忙?使者回答说,丞相每天夙兴夜寐,军中大事小事全都亲自过问,每天吃饭不过数升。司马懿于是说:‘孔明食少事繁,其能久乎?’于哥啊,你现在食少不少我不知道,但事确实过于繁了,你这年龄也不小了,不保重身体的话,很容易出意外啊。”

56岁的于东宁走了,35岁的黄丹丹也走了。他们在最成熟的年龄,积累了最宝贵的临床经验,本可以为更多患者解除病痛,却因健康原因过早离开了我们。

于东宁走了,但他的故事不会消失。他是“换命”的烧伤专家,是“吵架”的学术达人,更是无数医疗人的缩影——用生命守护生命,用热血浇筑医者仁心。

他的离去,让我们看到:医疗行业的伟大,从来不是“医生不食人间烟火”,而是他们在“人间烟火”中,依然选择燃烧自己。但也让我们警醒:再崇高的职业,也需要“以人为本”的制度托底;再无私的奉献,也需要“关爱自己”的人性温度。

愿于东宁医生安息。愿所有医生都能记住:你们的健康,是患者最大的幸运;你们的生命,值得被温柔以待。

相关内容

优诺口腔 X 诺贝尔联合主办首届龙江专家共识学术会圆满落幕

9月13日,由优诺口腔联合诺...

每日早知道

2025年全国流动少年宫活动...

2025上海国际美容及健康展览会

致力于打造一个专业且高效的展...

宠物美容研究报告(附行业政策、发展现状、产业链知识图谱及未来发展趋势预测)

宠物美容是指借着顶级的美容用...

佳洁士参加2025世界口腔医学大会建立牙齿“健康白”新标准

(知消2025年9月12日讯...

2005年22岁美被判死刑枪决未死父母跪求一枪抵罪!结局如何

2005 年 4 月 1 日...

科室动态 我院整形与医疗美容科举办面部年轻化注射美容交流会

日前,我院整形与医疗美容科举...

SCANDEFA

丹麦哥本哈根国际口腔展于19...

贴面牙齿价格多少钱一颗——新桥口腔

在追求美丽微笑的道路上,牙齿...

枣庄市薛城区疾控中心启动口腔与医疗美容机构卫生监督量化分级管理回头看

近日,枣庄市薛城区疾控中心召...